猫かんざし2018|浮世絵師、芳年が描いたべっ甲猫簪を復刻。

「完売」

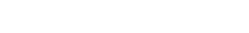

本日は幕末から明治の初めに活躍されて浮世絵師、月岡芳年(つきおかよしとし)作、「古今比売鑑・薄雲(ここんひめかがみ・うすぐも)」に描かれた鼈甲の猫のかんざし(前小僧)を復刻してみましたのでご紹介させて頂きます。

比売鑑(ひめかがみ)は「姫鑑」(ひめかがみ)ともいい、当時の女性が見習う手本と言う意味だそうです。(2018.04.掲載商品)

さて、何故?!このようなかんざしを復刻してみようと思ったのでしょうか?

ブログでも何度かご紹介していますが、今年も先月の猫の日(2月22日)、銀座の画廊・秋華洞さんで、開催された「第3回・猫れくしょん2018」の企画展があり双方のSNSでコラボしながら、私もお伺いしてきました。

秋華洞の社長、スタッフの方とも以前よりお付き合いがあり、またかなめ屋でも元々、猫をモチーフにしたかんざしや帯留を初め、扇子、帯、帯締め、帯揚げ、その他和装雑貨と、猫をモチーフにした和装小物の品揃えが意外と多かった関係で、2016年の第1回より何となく(笑)コラボレーションさせて頂いております。

そして2年前のその記念すべき「第1回・猫れくしょん2016」で私の目を惹いたのは、本日ご紹介する、江戸元禄年間に評判だった遊女・薄雲をモチーフにした1枚の浮世絵、芳年作「古今比売鑑・薄雲(ここんひめかがみ・うすぐも)」です。

芳年は、幕末の混乱と明治維新を経て日本が急激に変遷する時代、また同時に浮世絵の需要も失われつつあった時代。まさにそんな激動の時代にもかかわらず、浮世絵師として最も活躍、大成した絵師と言われています。

常々ブログで綴っていることですが、近年、和装業界全体を取り巻く環境も、「和」に対する価値観の変化や様々な要因により激変しています。

もれなく、かんざしや帯留をはじめとする、「和」に携わるべっ甲業界も、小売店、専門店の減少により、将来を担う若手のべっ甲職人も大変少ない中、腕利きのべっ甲職人は高齢化に伴いどんどん現場を去っています。

そうした中、私は、近年では新たに製作することもなくなった昔のかんざしを、一部現代風にアレンジして復刻する試みをこの何年か試行錯誤している。”花嫁用のべっ甲かんざし一揃え“や、芸者衆が挿すべっ甲の前挿しや銀かんざしなど。このままでは本当に消えて無くなってしまうものばかりです。

今ならギリギリ、本当にギリギリですが、そうした昔の日本の伝統的なかんざしを昔に作った”経験のある“職人さんが、ほんの一握りですが現場にはまだいらっしゃいます。

最近べっ甲の透かし彫りのかんざしなどでご紹介している日本で唯一、一人となってしまったべっ甲を専門とする彫刻師、喜山さんもその一人です。

勿論私はべっ甲職人ではないので、そうしたモノづくりには、取引先の職人さんや、その伝手(つて)に頼るしかありません。また現代の職人さんへも、昔の資料を元にアプローチもしていますが、なかなか難しいのが現状です。

本日ご紹介する猫をモチーフにしたべっ甲かんざしはそうした試みの中から生まれたものです。実に2年近く掛かってしまいましたがね。

きっと売れっ子だった遊女・薄雲も、江戸時代の腕利きのべっ甲職人に頼んで、贅沢にすべて白べっ甲で可愛がっていた猫をモチーフに、かんざしを作って貰ったのでしょうね。

幕末の混乱と明治維新を経て日本が急激に変遷する中、浮世絵の需要も次第に失われつつあった時代に、最も大成したと言われる浮世絵師の芳年。なんとも不思議な”縁”を感じます…。

当初は浮世絵の通りに総白べっ甲(すべて白べっ甲)で作れないかと思案していましたが、コストを考えるととんでもない金額になってしまうのでそれは断念しました。

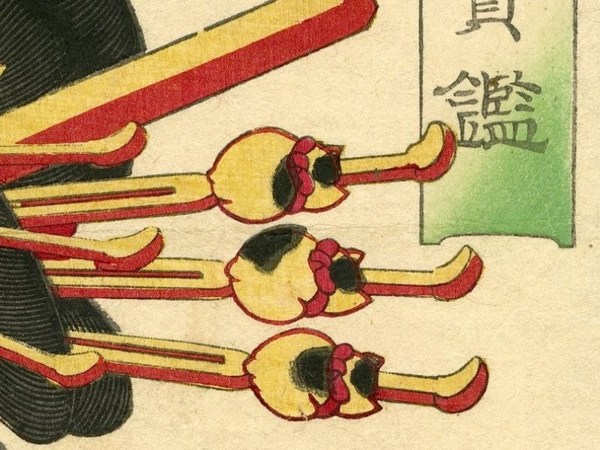

しかしながら、猫の装飾は茨布べっ甲の中でも最も贅沢な特上茨布を使用し、三毛猫の柄を品よく、そして自然に表現しています。裏に透けて見えてしまう耳かきの部分は白べっ甲を使用しました。

その分、髪に挿したときに隠れてしまう足の部分は通常の茨布べっ甲を使用させて頂きました。

また赤い首輪も、当初コストを考え人工の画材を使用して描こうとしましたが、敢えてそこは本漆に24金と顔料を混ぜた本格的な金蒔絵を施しました。

そのため、朱色の部分も角度により薄っすら24金の輝きが灯り、かんざし全体にも豊かな表情を添えることが出来ました。

猫の装飾とかんざし本体は白べっ甲故、芯立てをするとその芯が透けて見えてしまうので、猫の大きさにかんざし本体にほんのわずか窪み(凹状)を作り、特殊な溶剤で接着しています。

また足の部分は、本来細長い足を二本製作し、それを一本になるよう、また強度確保のために中間と足先に長方形のようなべっ甲パーツを挟み、水と熱により圧着させます。

しかしながら、今回は平たい足を一本製作し、少々勿体ないですが、中間と足先を残し細長く、くり抜いて製作しています。表側にはあたかも二本の足を中間と足先で合わせたような”装飾”をしていますが、裏から見ると一目瞭然です。

・べっ甲浮世絵猫金蒔前小僧一本挿し【hpkbc180330-1】¥80,000+税 【完売】20180418追記 ※

(耳かき:白べっ甲、猫:上茨布べっ甲、足:茨布べっ甲)

(かんざし本体大きさ:約縦182㎜、横20㎜、厚み5㎜~4㎜)

(猫:約縦30㎜、横20㎜、厚み5㎜)

(天然素材を使用した手作り品となります。色合い、柄の出方がそれぞれに異なります。)

(1本の価格となります。)

▼【ブログ】ご紹介ページ

https://ameblo.jp/ginza-kanameya/day-20180330.html

※ おかげさまで初回制作分(3本)は、すべて【完売】致しました。なお、早速追加制作の準備を進めておりますが、天然素材を用いた手作り品となります故、べっ甲の天然模様の出方や、色合い風合いなどが異なる場合が御座います。

また、納期、新価格とも現在未定では御座いますが、完成次第、銀座かなめ屋のホームページを初め、各SNSにてご案内申し上げます。有難う御座います。

※【再入荷】↓↓↓(2018.06.掲載)※追加制作分もすべて【完売】致しました。お問い合わせください。(2018.10.追記)

▼「猫のかんざし」2016/02/16~秋華洞スタッフブログ

https://www.aojc.co.jp/staff_blog/2016/02/16/post-511/

~薄雲太夫とその愛猫を描く。芳年自身も大変な猫好きとして知られており、遊女の簪飾りや着物の柄にまで猫があしらわれている。

月岡芳年(つきおか・よしとし):略伝

天保10年(1839)~明治25年(1892)

浮世絵師。別号に玉桜・魁斎・大蘇などがある。 国芳の門人で河鍋 暁斎 は兄弟弟子である。幕末期には 武者絵 ・ 役者絵 ・ 美人画 など 国芳 風を脱皮に努め、残酷趣味の 無惨絵 など時代風潮を反映した作品を多く描き、「血まみれ芳年」などと呼ばれた。また明治6年頃から菊池容斎の画風に傾倒、この筆致に 洋風 を融合した独特の描法で歴史上の事件に取材した作品を多く描く。更に明治7年頃からは「郵便報知」など 新聞錦絵 の制作にも活躍。活発な制作活動を展開する。当時、没落していく浮世絵師の中で最も成功し、門下からは年方を輩出。その画系は鏑木清方、 伊東深水 と現代まで続く。 代表作は「 月百姿 」「 風俗三十二相 」「 魁題百撰相 」など。(秋華洞スタッフブログより)

▼「秋華洞スタッフブログ」TOPページ

※天然素材(べっ甲、象牙、珊瑚、真珠等)、貴金属(金、銀、プラチナ等)を用いた手作り品は、 製作時に使用する材料、また加工費などにより価格が変動する場合が御座います。また、ひとつひとつ大きさや形状、装飾などが若干変わる場合が御座います。予めご了承ください。

※べっ甲製品の場合、一見同じ様なお品物でも、使用されているべっ甲の品質や厚み等によって価格が大きく変動いたします。

銀座かなめ屋・三代目のブログ

https://ameblo.jp/ginza-kanameya/

銀座かなめ屋・フェイスブックページ

https://www.facebook.com/ginzakanameya/

銀座かなめ屋・三代目のツイッター

https://twitter.com/kanameya_3daime